2022年3月でマキタはエンジン刈払い機をやめます

最後の4ストロークエンジンMM4搭載の刈払い機

ホームセンターにて在庫処分価格で入手

4ストロークエンジン刈払い機は2022年時点で、ホンダ、スチールも生産しています

マキタはバルブ駆動方式がOHV、ホンダはOHC、スチールは混合燃料を使ったオイルレスタイプで、クランクシャフト側にも混合燃料をバイパスする経路があり、必ず指定の混合燃料を使用する必要があります

特徴は4ストロークエンジンの特性がそのまま出ています

長所

4ストロークなので静かでクリーン(2ストバイクの白煙、オイルが上がっている車両の白煙は耐え難いし環境にも悪い)

レギュラーガソリンを使用できる(混合燃料は保管と使い切りが面倒)

振動が少ない?(カタログでは6m/sと2サイクルより振動が大きい。2サイクルのほうがバルブが無く単純なため、高回転で回すとバルブの振動が大きいのか?ホンダも5m/sとなっている。)

短所

機構が複雑で重い

エンジンを傾けるとオイル潤滑不良をきたし、エンジンが壊れやすい

パワーが2サイクルの同等排気量に比べて劣る

エンジンオイルが必要

という理由で世間一般では2ストロークが主流です。

なぜ4ストロークを買ったのか?

耕運機と燃料とオイルが共有できる

オイル量も80ccでエンジンが小さいので交換も手軽

充電式では雨あがりの作業ができない

4ストロークのサウンドが好き

チップソーでトウモロコシやキャベツ、緑肥を粉砕したい

店員さんに言われたこと

「エンジンオイルは入ってないので入れてください」

「傾けて使用すると壊れます」

「保管時も向きに注意してください(燃料タンクを下向きに)」

「混合燃料を使わないでください」

と分かっている方が対応してくれました

4ストロークと2ストロークの違いを知らずに使用して、購入したばかりでエンジンを壊してくる方が結構いるみたいです

スペック

| モデル | MEM428 | MEM428X | MEM428XC |

|---|

| 機体質量(kg) |

5.2 |

5.4 |

| 全長×全幅×全高(mm) |

1,770×595×370 |

1,770×620×430 |

| 刃物軸最高回転数(min-1) |

7,400 |

エ

ン

ジ

ン |

型式 |

空冷4ストローク直立単気筒OHV ガソリンエンジン |

| 総排気量(cm3) |

24.5 |

| 使用燃料 |

自動車用ガソリン |

| 燃料タンク容量(L) |

0.5 |

使用潤滑油

(エンジンオイル) |

API 分類 SF 級以上の SAE10W-30 オイル

(自動車用 4 ストロークエンジンオイル) |

| 潤滑油量(L) |

0.08 |

| 気化器(キャブレタ) |

ダイヤフラム式 |

| 点火方式 |

無接点マグネト式 |

| 点火プラグ |

NGK CMR4A |

| 始動方式 |

リコイル式

(メカニカルデコンプ) |

リコイル式

(メカニカルデコンプ+楽らくスタート) |

動

力

伝

達

部 |

クラッチ方式 |

自動遠心方式 |

| ギア変速比 |

14/19減速 |

操

作

部 |

携行バンド |

緊急離脱装置付肩掛バンド |

| 操作ハンドル |

両持 U 型分割式 |

| 振動3軸合成値(m/s2) |

6.0 |

4.4 |

上位機種(値段はほとんど変わらない)にMEM2650シリーズがあります

違いは排気量が25.4ccと若干大きい

なぜほとんど同じ商品を展開するのでしょうね?

運搬

畑の物置に入らないのでこの点が懸念材料でした

しかし、搭載してみたところ

軽スーパーハイトワゴンになんとか搭載可能

他の物品があまり載せられなくなるので不便ではありますが使えそう

運搬はMUR189Dが便利

初回エンジン始動に苦戦

エンジンオイルを入れて、ゆっくりとリコイルを引いてオイルをなじませます

あと、初めからオイルが少し入っていました。店の人が入れたのか工場出荷時から入れてあるのかは謎

エンジン組むときにオイル塗りながら組むのでその分かもしれません

プラグも外して様子を確認しておきます

エンジンカバーのビスがかなりのトルクで閉まっている個所があり

ビスをなめそうになりました

プラグは大丈夫でした

チョークをオンにしてリコイルを引くがぜんぜんかからない

燃料ホースに空気も入っているので燃料が来ていないのかと思いプラグを外す

それほどかぶっている印象もないためプライミングボタンを何度も押してリコイルを引くがダメ

燃料はキャブレターの溜りに少しでも入っていればよいはず

かぶると普通リコイルが固くなるのですがそれもないのでプラグが発火していないのではと初期不良を疑う

プラグを外してプラグを拭いて戻したところ、一瞬かかりそうになったので

これは燃料が行き過ぎと判断し

プラグを外して乾かしてからチョークをオフのままスロットルを開けてリコイルを引く

これでやっと始動!

どうやら

メカニカルデコンプシステムでかぶっていてもリコイルが固くならない仕組みらしい

このせいでかぶっているのか分かりにくい・・・

アイドリングねじを回してスロットル開け気味に調整

初期設定はスロットル絞りすぎと思われる

気温や湿気もありますが、チョーク不要かもしれません

オイル不足に注意

エンジン始動後暖気が終わったあたりで

オイル量を見ておいた方が良いです

オイルは下限よりも下に来ていました

注入口に入れるだけでは十分回らないようでしばらく暖気後にオイル補給が必要です

これが4ストロークエンジンを新品で壊す原因なのかもと思ってしまいました

エンジン始動は苦戦しましたが、気が付いて良かったです

パワー

4ストロークの25ccってどのくらいのパワーなのか未知数でした

ホンダ25ccはナイロンを使うときはギア比が違う専用モデルじゃないとギアが壊れると言っています

マキタは特に言われていませんが負荷には注意した方が良さそうです

肝心のパワーですが、園芸用支柱を切断できますし

トウモロコシやキャベツの根本を切断できます

チップソーを使う分には付属の飛散防止カバーが作業を邪魔するので外して使ってしまいます

2ストロークを使ったことがないのでわかりませんが、草が多いところを刈るとエンジン回転が落ちる感じはあります

スロットルが慣性で戻る現象

刈っているとだんだんエンジン回転が下がるのでおかしいなと

エンジンのあたりがまだついてないし、外気温34度近くあったので

最初はオーバーヒートなのかと思いました

そんなに熱に弱いのかとがっかりしてしまいましたが

よく観察していると

テンションレバー式の仕様なのかだんだんスロットルが戻っていくだけのようで安心

左に大きく振ると指が当たってスロットルが戻るっぽい

あまり大きく振って刈ると疲れますし危険も増すので左右60度くらい振るのがベターか

使い勝手

充電式と使い分け前提で買っているのでヘビーには使わない

持った感じは5キロ以上ありますが、さほど重さは気にならなかったです

前と後ろの重さのバランスが取れている感じ

回転方向が一般的な回転方向なのでMUR189Dと逆であるため体への負担は分散されそう

やっぱりMUR189Dよりは疲れますね

排気ガスはやっぱりクリーン

オイルもないので服にも染みないと思います

振動はさほど感じませんでした

ただ手指が痛い感じは帰宅後に出てきたので防振手袋等を使った方が良いかもしれません

安定板は必須装備

ジズライザーを使ってみたのですが、刈りやすくなるのでお勧めです

ナットの摩耗も防いでくれます

角度の調整がしやすいジズライザー プロ

1タンク使用後のオイルの状況

結構黒い鉄粉のようなものが出ています

80mlしか使わないし毎回オイル交換でも良いかもしれません

使用後メンテナンス

燃料はガス欠まで燃やして最後はチョークを何度も押してガソリンをすべて燃やしてしまいます

タミヤエンジンスプレーとかを吹いてもよいかもしれませんが、混合ガソリンではないのでそこまでする必要もないかなとそのままで行きます

保管はもちろんエンジン水平で

ギアケースにリチウムグリースを入れましょう

4ストロークはGood !

マキタの4ストロークは在庫分までしか買えませんがホンダはまだ生産しています

エンジン刈払い機を検討している方はぜひ4ストロークを !

必要十分なパワーと経済性・エコ

エンジンオイルも耕運機と兼用、混合ガソリンを作る・管理する必要がない

ループハンドルはオイル潤滑が厳しいような気がするのでU字か背負いが良いと思います

背負いタイプは楽なので高齢者にも人気のようです

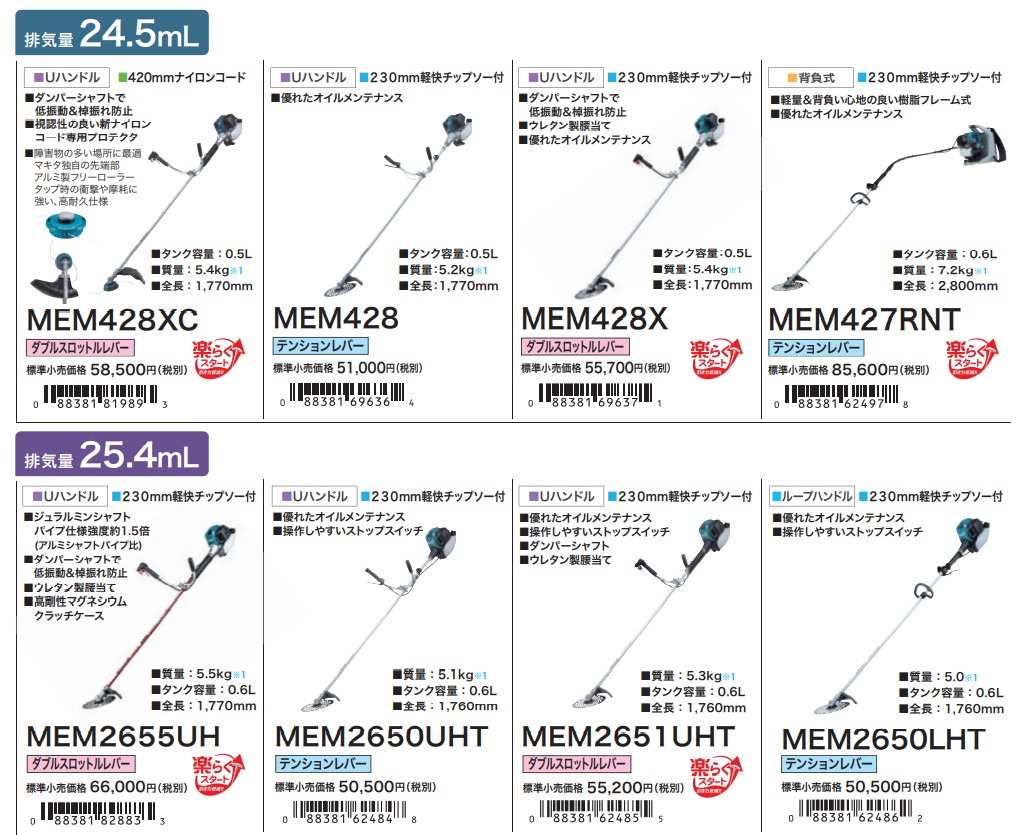

↑MEM428Xはダブルスロットルレバー仕様

↑上位のはずのMEM2650はクラッチハウジングがプラスチックみたいでナイロンコードは向かないかもしれないですね

スペアパーツ

エアクリーナー エレメント 443141-3 200yenくらい

説明書にも型番等記載なし、ホームセンターにたまたま在庫あった

ぼろぼろにならなければ中性洗剤で洗浄して繰り返し使えます

フェルトもあるのですが、こちらは部品番号不明。こちらはガソリンで洗ってくださいと書いてある

廃盤になったらスポンジ・フェルトをカットすればよいと思います

燃料フィルタ 163447-0 500yenくらい

他メーカーのものでも使えると思います

燃料タンクキャップ 127108-6 1100yenくらい

スペアが結構売っているのでへたるのでしょうか?

ホームセンターに売っているのとは型番が違うけど、適合するのは探せばあるかも?

燃料パイプ

1年で交換するように記載あり

市販のホース(ラジコン用とかでも)をカットして使えると思われます

プライマリーポンプ 424314-7 500yenくらい

これは色々なサイズが売っているので同じサイズを探せば市販品流用できそう

オイルキャップ 452047-4 130yenくらい

プラグ

NGK-CMR4A 700yenくらい

コントロールケーブル 168470-0 1300yenくらい

10年くらい経つとこれもヘタリそうですが、他社製品でも流用できそう

ギアケース

これを買うと新品が買えるのでグリスをさして長持ちさせましょう

クラッチ

すべて買うと新品がもう一台買えるので壊れやすいクラッチシュー&スプリングだけ買う?ドラムはたぶん大丈夫

クラッチシュー 161332-1 1600yenくらい(2つ必要)

テンションスプリング7 231881-3 300yenくらい

サイズが合えば他社のクラッチアッセンブリキットが流用できると思います

2ストロークと4ストロークで出力特性は違えど、クラッチを別設計しているとも思えないので...

クラッチシューの外し方はマイナスドライバーでてこの原理でばねを伸ばすと簡単に外れます

刈払い機のクラッチの仕組み↓

ナイロンカッターと刈払機の適正について。 | アグリズスタッフブログ (agriz.net)